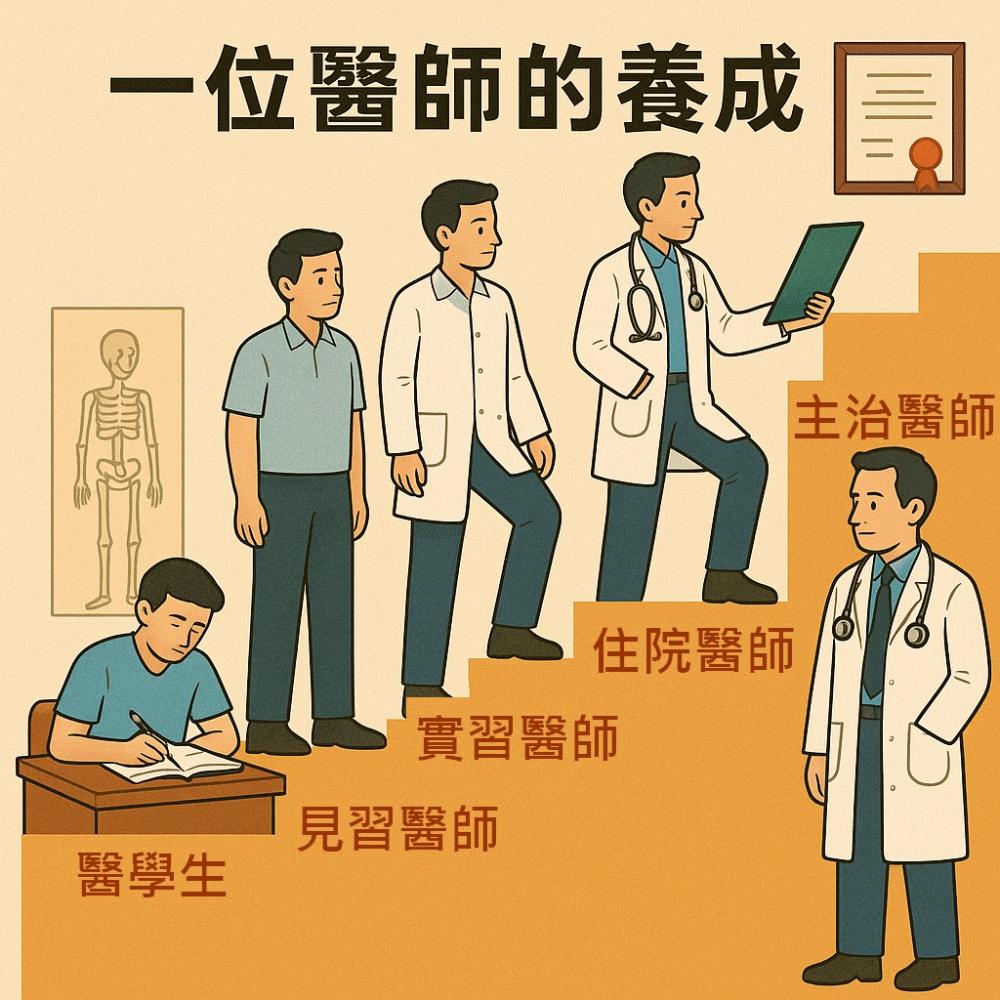

一位醫師如何養成?怎麼決定專科?

2025 Apr 30 投資與其他

作者:蔡明劼醫師

前陣子受邀錄朋友的podcast節目,結果居然不是聊減肥,而是跟我聊「台灣醫師的養成」。

算起來我都畢業很久了,制度已經改變很多,不過我還是可以跟大家說一下基本架構。

※醫學生階段※

我是2001年(民國90年)上大學,當時仍然是7年制醫學系。

醫學系前4年以基礎醫學為主,比如生化學、生理學、藥理學、解剖學、病理學等,族繁不及備載。

第5-7年逐步進入臨床訓練,比如5年級、6年級稱為「見習」(clerkship),雖然有醫院各科部輪訓,但是以觀看學習為主,少部分需要自己動手實作。

第7年為「實習」(internship),必須在主治醫師以及住院醫師的監督下,自己完成照護病人的臨床工作。

讀完7年畢業後,參加醫師國考,通過即可獲得醫師證書。成為真正名義上的醫師。

※住院醫師階段※

畢業後我有當兵一年,也趁這段時間到醫院應徵,順利應徵上成大醫院內科部。退伍後就直接進入成大內科,成為住院醫師(resident)。

所以決定你要成為一個內科醫師、或外科醫師、或婦產科醫師等,關鍵步驟在於應徵是否順利。大家可想像做一般人投公司履歷、參加面試,然後進入公司上班。過程相當類似,也不是多神秘。

內科訓練的前三年我們稱為「大內科」,我們會到內科裡面的各次專科輪訓,比如心臟科、胃腸科、腎臟科、胸腔科等大科,也有內分泌科、風濕科這些小科。還有急診、重症加護病房等,這樣才能成為獨當一面的內科醫師。

三年結束後有一個內科專科考試,通過即可拿到內科專科醫師資格。另外,這三年中我們跑遍各次專科,其實也是在觀察自己喜歡的次專科,為將來做打算。

至於我為什麼最後會落腳內分泌新陳代謝科科,這個都有在節目中說明,哈哈。

所以我在成大醫院的第四年、第五年,身分是內分泌科研修醫師(fellow)。其實還是算做內科住院醫師,只不過平常專攻內分泌科為主,而越來越少接觸其他次專科的領域。

第五年結束後當然也有內分泌新陳代謝科考試,通過就能拿到次專科證照。

P.S.當住持人問我,Netflix影集《外傷重症中心》,裡面那個「肛門」是怎麼回事?其實可以依照內科的養成方式套用到外科:

先完成三年的大外科訓練,再進入直腸肛門外科成為研修醫師。第四第五年訓練完成後通過考試,拿到直腸肛門外科的專科證照。所以被男主角簡稱為肛門XD

※主治醫師階段※

主治醫師不是一個專科名稱,而是一個職位。一般在醫院都是經過住院醫師階段、並且取得專科證照的人,來當主治醫師。

以年資來算的話,我今年已經是第11年主治醫師了。突然叫我回顧醫師的養成之路,我也覺得很妙。大家如果有興趣收聽,連結放在留言處。

至於後來醫學系改制為6年、畢業後一般醫學訓練(PGY)增加為2年制,這些我都沒有遇到。因為篇幅有限,今天就先不討論囉,有機會再讓其他學弟妹來談吧,哈哈。

Podcast 收聽連結

寫寫跟你說265:醫師的養成之路feat. 蔡明劼醫師

https://risu.io/5ZJxM

寫寫跟你說266:為什麼開設瘦身班feat. 蔡明劼醫師

https://risu.io/LHYo0

★★用專業知識帶你瘦身不復胖★★

👉點我預約蔡醫師瘦身班👈

0則留言